A cura di Nicola Dimitri Maria Porcari

Con l’avvento della legge 190/2012 l’istituto di origini americane, al pari del Foia importato in Italia qualche anno più tardi, è stato ritenuto di poco momento, spuntato nelle forme e nei modi.

Infatti, dal legislatore e dai commentatori non sono pervenute risposte concrete sull’attuazione di un istituto di derivazione americana. Anzi, in perfetto stile italico, vi è stato quasi un ostracismo dell’istituto che, anche all’indomani dell’avvento della recente legge 179 e degli approdi comunitari, soffre ancora di indefinitività e scarsa applicazione.

Certamente i risultati recenti dimostrano una maggiore attenzione da parte dei dipendenti delle PA alle segnalazioni di reato, ma il timore di non essere tutelati da una parte e la convinzione di essere isolati dal mondo, dovrebbe indurre i tecnici a dare una concreta attuazione dell’istituto sul fronte delle tutele.

Un esempio su tutti, rispetto all’istituto americano, è la mancata destinazione ad altro ente e/o azienda, nel caso di veridicità delle dichiarazioni oggetto di segnalazione ed accertate dagli organi amministrativi ed inquirenti, che consentirebbe al dipendente di evitare pressioni ed ostacoli all’interno della struttura in cui lavora. Questo percorso di miglioramento del whistleblowing costituisce il risultato finale cui anelano gli addetti ai lavori.

Prima di entrare nel merito dell’evoluzione legislativa, è opportuno richiamare l’attenzione sull’istituto di derivazione americano.

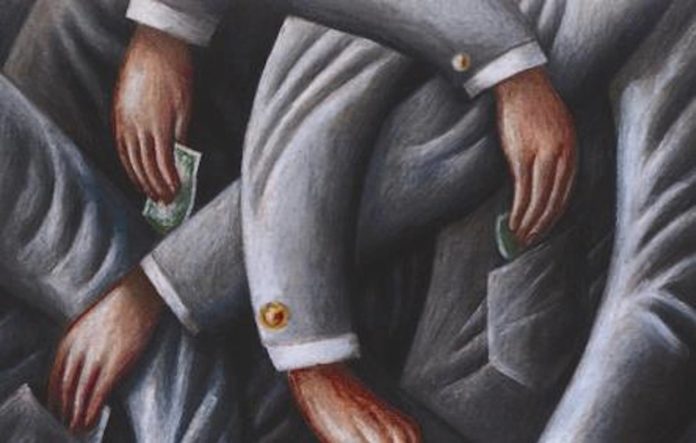

Il termine whistleblower e più nello specifico negli Stati uniti d’America, identifica un individuo che denuncia pubblicamente o riferisce alle autorità attività illecite o fraudolente realizzate all’interno del governo di un’organizzazione pubblica o privata o di un’azienda.

Le rivelazioni o denunce possono essere di varia natura: violazione di una legge o regolamento, minaccia di un interesse pubblico come in caso di corruzione e frode, gravi e specifiche situazioni di pericolo per la salute e la sicurezza pubblica.

Tali soggetti possono denunciare le condotte illecite o pericoli di cui sono venuti a conoscenza all’interno dell’organizzazione stessa, all’Autorità Giudiziaria o renderle pubbliche attraverso i media o le associazioni ed enti che si occupano dei problemi in questione. Spesso i whistleblower, soprattutto a causa dell’attuale carenza normativa, spinti da elevati valori di moralità ed altruismo, si espongono singolarmente a ritorsioni, rivalse, azioni vessatorie, da parte dell’istituzione o azienda destinataria della segnalazione o singoli soggetti ovvero organizzazioni responsabili ed oggetto delle accuse, venendo sanzionati disciplinarmente, licenziati o minacciati fisicamente.

In inglese viene utilizzata la parola «whistleblower», che deriva da «to blow the whistle», letteralmente «soffiare il fischietto», riferita all’azione dell’arbitro che segnala un fallo o a quella di un poliziotto che tenta di fermare un’azione illegale. Il termine è in uso almeno dal 1958, quando apparve nel Mansfield News-Journal (Ohio).

La locuzione «gola profonda» deriva da quella inglese Deep Throat che indicava l’informatore segreto che con le sue rivelazioni alla stampa diede origine allo scandalo Watergate.

Il whistleblower è quel soggetto che, solitamente nel corso della propria attività lavorativa, scopre e denuncia fatti che causano o possono in potenza causare danno all’ente pubblico o privato in cui lavora o ai soggetti che con questo si relazionano (tra cui ad esempio consumatori, clienti, azionisti). Spesso è solo grazie all’attività di chi denuncia illeciti che risulta possibile prevenire pericoli, come quelli legati alla salute o alle truffe, e informare così i potenziali soggetti a rischio prima che si verifichi il danno effettivo. Un gesto che, se opportunamente tutelato, è in grado di favorire una libera comunicazione all’interno dell’organizzazione in cui il whistleblower lavora e conseguentemente una maggiore partecipazione al suo progresso e una implementazione del sistema di controllo interno.

Supporto Anticorruzione - BLOG Informativo

Supporto Anticorruzione - BLOG Informativo